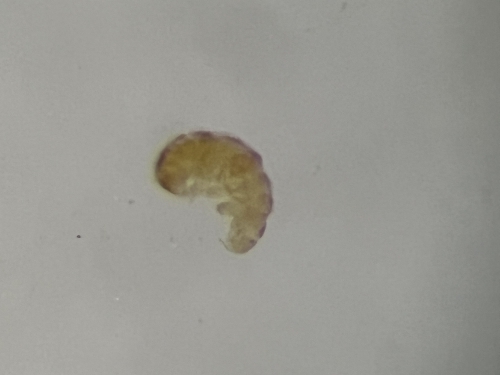

「簡単に見つかりますよ。」と知り合いの先生から教えていただき、校内で探してみると、本当に簡単に見つかりました。コケの中に潜んでいます。

「昆虫のどこが気持ち悪いと思われるのか?」をテーマにした研究発表をかつて聴いたことがあります。簡単なアニメーションで黒い物体が動く動作を見てもらい、多くの人が何を見て持ち悪いと思うかを調査したところ、関節のある長い肢(あし)が「サコサコ」と動く動作が気持ち悪いと受け取る人が多い、という結論でした。それに比べ、クマムシは「かわいい」という感想をよく耳にします。クマムシの4対の肢(あし)には関節がなく、それもそう早くは動かないので「サコサコ」ではなく「ノコノコ」と動く感じです。まさにぬいぐるみのクマのイメージです。可愛さの理由はここにあるのでしょうか?

クマムシは緩歩動物門という分類群に属します。これはクマムシ類だけからなる分類群で、簡単に言うと、近縁の仲間がいない、とてもユニークな生きものということです。

【問題】 私たちヒトは、「門」のレベルで何という分類群に属するのでしょうか?

クマムシは不死身の生きものというイメージが流布されています。150℃以上の高温、マイナス273℃の低温、気圧75000気圧、5000Gy(グレイ)の放射線など、驚くほど過酷な環境にも耐え、10日間宇宙空間にさらしても死ななかった、という情報があります。話は飛躍し、クマムシは宇宙からやってきた、という噂まで飛んでいるらしいです。

この内容を正確に理解するためには、クマムシの「幹眠」に触れなければなりません。クマムシをゆっくりと時間をかけて乾燥させると体から水分が抜けて小さな塊のような状態になります。これを幹眠した状態と呼びます。この状態で、クマムシはとても高い耐性を示すことは実験で証明されています。しかし一方で、ノコノコと歩いているクマムシを潰すと簡単に死ぬそうです。「不死身の生きもの」はやはり誇張です。

私も生物実験室で時計皿の上にクマムシを放置し、幹眠させてみました。幹眠したクマムシは砂の中のゴミとほとんど区別がつきません。2日後、これを水に浸すと、再びノコノコ状態のクマムシに戻りました。前述の極限状況の話はさておき、顕微鏡の下で実際にノコノコ状態に復活するのを目の当たりにするのは、素直に面白いものです。

クマムシの幹眠に興味を持った人は、「幹眠状態の際に体内のグルコースをトレハロースに変換する」という内容を自分で調べてみるといいでしょう。

【キーワード】 緩歩動物 幹眠 トレハロース

参考文献

クマムシ!? -小さな怪物- 鈴木忠 岩波科学ライブラリー122

岩波書店(2006)